文物局关于发布《文物建筑防火设计规范》,自2025年6月1日起施行。相关标准文本可在 文物局官网的政务公开中“行业标准”专栏中查询和下载或书店购买本规范书籍。

文物局官网可在 http://www.ncha.gov.cn/col/col2423/index.html 搜索查询。

本文摘选与消防设备相关的第7(消防给水和灭火设施)、8(火灾自动报警系统)章内容。

7 消防给水和灭火设施

7.1 一般要求

7.1.1 消防给水和灭火设施的设置应根据文物建筑的现状用途、重要性、火灾危险性、耐火等级、体积、高度、水源条件、次生灾害等因素综合确定。

7.1.2 寒冷和严寒地区及其他有结冻可能的地区,消防给水和灭火设施应采取可靠的防冻措施。

7.1.3 低压消防给水系统可与生产、生活给水系统合用,但应采取相应措施,防止污染生产、生活用水。

7.1.4 同一单位管理的文物建筑和非文物建筑可合用消防给水系统。

7.2 消火栓系统

7.2.1 无可燃物或有少量可燃物但经火灾风险评估认定不需要设置灭火系统的文物建筑,可不设置室外消火栓系统。火灾风险较高的核心防火保护区应设置室外消火栓系统,火灾风险较高的外围防火保护区宜设置室外消火栓系统。场地条件限制或不具备供水条件难以设置室外消火栓系统的地区,应设置储水设施并配备手抬消防泵、水带、水枪等必要装备。核心防火保护区和外围防火保护区建筑之间防火间距不足时,宜采取增设室外消火栓或其他防火分隔措施。

7.2.2 室外消火栓系统宜采用高压消防给水系统或临时高压消防给水系统。当文物建筑在消防站的保护范围内,且消防车可到达距文物建筑不超过150m的范围内时,可采用低压消防给水系统。

7.2.3 文物建筑位于院落内时,宜在院落内设置室外消火栓,并宜配置消防软管卷盘或轻便消防水龙。难以设置室外消火栓系统的文物建筑,当其院内设有生活供水管道的,应在生活供水管道上设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

7.2.4 核心防火保护区内的室外消火栓宜采用地下式室外消火栓。

7.2.5 供消防车取水的室外消火栓,设置于地上时应设1个DN150或DN100和2个DN65的栓口,设置于地下时应设1个DN100和1个DN65的栓口;不供消防车取水时,可采用DN65室内消火栓,配置消防软管卷盘或轻便消防水龙时应带有消防软管卷盘或轻便消防水龙接头。

7.2.6 高压或临时高压消防给水系统中每个消火栓附近宜配置器材箱、柜。每个器材箱、柜中应配置消防水带、消防水枪、开启工具。消防水带应为DN65、有衬里的消防水带,单条长度应为25m,总长度不应小于消火栓保护半径;消防水枪应为当量喷嘴直径16mm或19mm的直流、喷雾可调节消防水枪;器材箱体、柜体,应能有效避免器材遭受环境侵蚀。

7.2.7 室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,核心防火保护区的室外消火栓保护半径不宜大于80m,其他区域室外消火栓保护半径不应大于150m。每个室外消火栓的出水流量宜按10L/s~15L/s计算。

7.2.8 核心防火保护区室外消火栓的布置间距不应大于50m,外围防火保护区室外消火栓的布置间距不宜大于80m。

7.2.9 室外消火栓应沿建筑周围布置,不宜集中布置在建筑某一侧;应在建筑出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m;核心防火保护区内,室外消火栓数量应满足每座单体文物建筑的消防扑救需要;相邻单体建筑可以共用室外消火栓。

7.2.10 道路条件许可时,室外消火栓距临街文物建筑的排檐垂直投影边线距离宜大于建筑物的檐高尺寸,且不应小于5m;文物建筑是重檐结构的,应按头层檐高计算。道路宽度受限时,在不影响平时通行和火灾使用的前提下,可灵活设置。消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,当确有困难时应采取防撞措施。

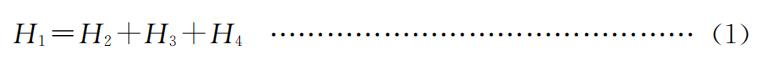

7.2.11 采用高压或临时高压消防给水系统的室外消火栓的压力,应保证生产、生活、消防用水量达到更大 (生产、生活用水量按更大 小时流量计算,消防用水量按更大 秒流量计算),且水枪布置在被保护建筑物的更高 处时,水枪的充实水柱不应小于10m,不应大于22.5m。此时,高压管道最不利点处消火栓的压力可按公式(1)计算:

式中:

H1——管网最不利点处消火栓应保持的压力,单位为米水柱(mH2O);

H2——消火栓与站在灭火最不利点水枪手的标高差所产生的静水压力,单位为米水柱(mH2O);

H3——所有水带的水头损失之和,单位为米水柱(mH2O);

H4——充实水柱不小于10m、流量不小于5L/s时,口径16mm或19mm水枪所需的压力,单位为米水柱(mH2O)。

7.2.12 采用低压消防给水系统的室外消火栓系统的给水管网平时运行工作压力不应小于0.14MPa,灭火时水力最不利消火栓的出水流量不应小于101L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

7.2.13 地下式室外消火栓应有明显的 性固定标志,储存消防水带和消防水枪的箱、柜应有明显标志。

7.2.14 室外消火栓给水管道宜环绕文物建筑核心防火保护区布置成环状。向环状管道供水的输水干管不宜少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量的要求。

7.2.15 当被保护建筑高度大于16m时,宜配备带架水枪。

7.2.16 木结构文物建筑内不宜设置室内消火栓。具有较大火灾危险性的近代现代文物建筑确需设置室内消火栓时,宜接入高压或临时高压消防给水的室外消火栓系统,其设计流量可不计入消火栓系统设计流量。室内消火栓布置应满足建筑内每层同一平面任意一点均有2股充实水柱保护的要求,其布置间距不宜大于30m。消防供水设施应满足最不利点处室内消火栓的使用压力要求。

7.2.17 室内消火栓干管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

7.3 消防用水量

7.3.1 设计消防用水量,应按一起火灾灭火所需消防用水量确定。

7.3.2 消防给水一起火灾灭火设计流量,应符合下列规定:

a)应为同时作用的水灭火系统更大 设计流量之和;

b)两座及以上建筑合用系统时,应按其中设计流量更大 者确定;

c)当消防给水与生活、生产给水合用时,设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产更大 小时流量之和。计算生活更大 小时流量时,淋浴用水量按15%计,浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。

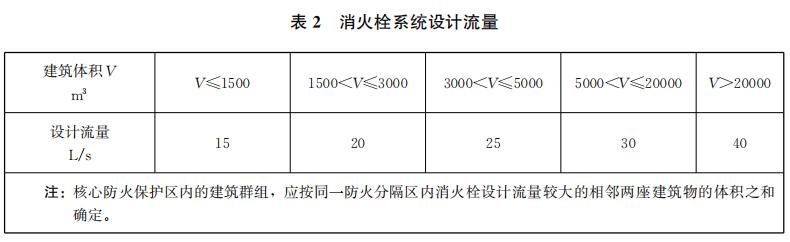

7.3.3 消火栓系统设计流量不应小于表2的规定。

7.3.4 建筑体积大于1500m³的全国重点文物保护单位和省级文物保护单位消火栓系统的火灾延续时间不应小于3h,其他文物建筑消火栓系统的火灾延续时间不应小于2h。

7.4 消防水源

7.4.1 消防水源应满足下列要求:

a)市政给水、村镇给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,城镇宜采用市政给水管网供水,村镇宜采用村镇供水管网供水;

b)雨水池、水景、水塘、太平缸宜作为备用消防水源。

7.4.2 市政给水管网或村镇供水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网或村镇供水管网直接供水。

7.4.3 用作两路消防供水的市政给水、村镇供水管网应满足下列要求:

a)给水厂、供水站应至少有两条输水干管向市政给水、村镇供水管网输水;

b)市政给水、村镇供水管网应为环状管网;

c)应至少有两条不同的市政给水、村镇供水管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。

7.4.4 消防水池宜设取水口(井),且吸水高度不应大于6m。供消防车取水时,取水口(井)距离消防车道不宜大于2m。有条件的地区,宜结合地势设置高位消防水池。

7.4.5 江、河、湖、海、水库、井水等天然水源作为消防水源时,应有技术措施保证在任何情况下均能安全取水,吸水高度不应大于6m,并满足消防给水系统所需的水量和水质的要求。供消防车取水时,应设置消防车通道。

7.5 供水设施

7.5.1 采用临时高压消防给水系统的文物建筑,当采用安全可靠的消防给水时,可不设高位消防水箱,但应设稳压设备。

7.5.2 消防用电应按不低于二级负荷供电的文物建筑,当电力系统电源不能满足二级负荷的供电要求且未设置自备柴油发电机时,其消防水泵的备用泵应采用柴油机消防水泵。

7.5.3 采用柴油机消防水泵时,宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火措施。该消防水泵房应设置在非文物建筑内,其他建筑或部位设置自动喷水灭火系统时,泵房内应设置自动喷水灭火系统;其他建筑或部位未设置自动喷水灭火系统时,泵房内应设置干粉或气体灭火器。

7.5.4 临时高压给水的消火栓系统,自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

7.6 自动灭火系统

7.6.1 自动灭火系统应选用对文物建筑及其内含文物无损害、无腐蚀、无污染、灭火后无残留的灭火介质,宜优先选用无管网自动灭火装置。

7.6.2 有易受水渍破坏的传统彩绘、壁画、泥塑、木雕的文物建筑以及存放书画、古籍等的文物建筑,不应设置水介质自动灭火系统;近现代砖石结构的文物建筑和用于住宿、餐饮等经营性活动的文物建筑,具有较大火灾危险性确需设置自动灭火系统时,可设置水介质自动灭火系统;其他文物建筑不宜设置水介质自动灭火系统。

7.6.3 文物建筑本体内部不应设置固定消防水炮灭火系统。相邻建筑或林区、草场有较大火灾蔓延风险,经火灾风险评估确需设置固定消防水炮灭火系统进行外围防护时,应确保满足以下要求:

a)水炮喷射的水流不会对文物建筑本体造成损害;

b)水炮安装支座和设施应能够承受水炮启动时的反作用力。

7.6.4 密闭的文物库房具备设置条件时可根据保护对象特性设置适合的气体灭火系统。文物库房位于文物建筑内部时,应优先选择预制式无管网气体灭火装置。

7.7 可移动灭火装置

7.7.1 核心防火保护区应根据文物建筑火灾种类,按严重危险级设置灭火器。灭火器应选用与文物建筑火灾种类匹配、灭火效率高且次生灾害小的高效灭火器,可选用干粉灭火器,并可适量配置水基型灭火器。

7.7.2 不具备消防供水条件、难以设置消防给水管网且具备细水雾灭火装置的储存和使用条件的文物建筑,可配置移动式细水雾灭火装置。其他场所确需设置且具备细水雾灭火装置的储存和使用条件的,在经济合理的前提下可在微型消防站配置移动式细水雾灭火装置。

7.8 管道敷设

7.8.1 管道敷设宜隐蔽、安全,便于维修、保养和使用。

7.8.2 室外管道宜埋地敷设。敷设时不应扰动、破坏遗址和文物建筑基础,避免伤害古树的根系。

7.8.3 管道埋地敷设前,应对原地面样式做好测绘并记录;管道埋地敷设时,管沟应严格按照管道预埋深度与宽度开挖,管道应敷设在夯实的基础土层上,并采取固定措施。敷设完毕后,对原有地面进行复原处理。

8 火灾自动报警系统

8.1 一般要求

8.1.1 具有火灾危险性的全国重点文物保护单位及省级文物保护单位,应设置火灾自动报警系统;具有火灾危险性的其他文物建筑宜设置火灾自动报警系统。

8.1.2 火灾自动报警系统的设计应结合保护对象的特点及环境条件、文物建筑的维护保养水平,做到安全可靠、技术先进、经济合理、便于维护。

8.1.3 文物建筑内使用可燃气体的场所应设置可燃气体探测报警系统,系统设置应符合GB50116的规定。

8.2 系统设计

8.2.1 火灾自动报警系统形式的选择应符合下列规定:

a)仅设火灾自动报警不需要联动自动消防设备的文物建筑,宜采用区域火灾自动报警系统;

b)设有火灾自动报警且同时需要联动自动消防设备的文物建筑应采用集中火灾自动报警系统;

c)设置有多个区域火灾自动报警系统的文物建筑群,应设置具备集中控制功能的火灾报警控制器,各区域火灾报警控制器的所有信息应在具备集中控制功能的火灾报警控制器上显示;

d)设置两个及以上消防控制室或设置两个及以上集中报警系统的文物建筑群,应采用控制中心报警系统。

8.2.2 区域火灾报警控制器可设置在消防值班室;在满足下列要求时,也可设置在无人值班场所:

a)本区域内无需要手动控制的消防联动设备;

b)区域火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示,且能接收集中火灾报警控制器的联动控制信号,并自动启动相应的消防设备;

c)场所只有巡查人员可以进入。

8.2.3 文物建筑的非消防电源应在电源侧切断。人员疏散困难的文物建筑,正常照明宜在人员疏散后切断。

8.2.4 火灾确认后,火灾自动报警系统应能同时启动核心防火保护区内所有火灾声光警报器。

8.2.5 火灾确认后,消防控制室应联动启动核心防火保护区的所有消防应急广播。

8.2.6 文物建筑的火灾自动报警系统宜采用有线通信的方式,当所处环境有强电磁干扰时,通信线路和供电线路应采取抑制电磁干扰的有效措施。

8.2.7 由于线路敷设、维护困难或文物保护需要不允许敷设线路的文物建筑或场所,可采用无线火灾自动报警系统或独立式火灾探测报警器无线组网系统。

8.2.8 当火灾自动报警系统采用无线通信方式时,系统应符合下列规定:

a)无线火灾自动报警系统应能在所处的环境条件下可靠、稳定运行;

b)无线点型感烟山西火灾探测器的报警信号从现场检测组件传输至消防控制室集中火灾报警控制器的时间不应大于10s,其他性能应符合GB4715的规定;

c)无线通信系统的各组件或模块发生故障或设备离线、设备移除时,火灾报警控制器应在100s内发出与运行和报警状态有明显区别的声光故障信号,指示故障部位。总消防控制室火灾报警控制器应同步显示;

d)无线火灾报警系统中需外接电源供电的设备及组件应设置蓄电池作为备用电源;

e)火灾报警控制器的功能应满足GB4717的要求,无线通信功能应满足XF1151的要求。

8.2.9 消防控制室、消防值班室的用户信息传输装置应具有与城市消防物联网监管平台或文物监管部门消防安全监管平台的通信接口,信息采集及传输应符合GB/T 26875.1、GB/T 26875.2、GB/T 26875.3、GB/T 26875.4的规定。

8.3 山西火灾探测器

8.3.1 文物建筑山西火灾探测器的选择应符合下列规定:

a)对火灾形成特征不可预料的场所,可根据现场试验的结果选择山西火灾探测器;

b)火灾危险性大,需要进行火灾早期探测的场所,可选择具有过滤功能,且便于维护的吸气式感烟山西火灾探测器;但灰尘较多或平时有烟雾滞留的场所、有室外空气对流的半开敞空间、湿度较大的地区,不宜选择吸气式感烟探测器;

c)木结构、砖木结构文物建筑内净高大于0.8m的闷顶或吊顶内,应设置感烟山西火灾探测器,灰尘较多时宜选择线型感温山西火灾探测器;

d)有燃香、酥油灯、蜡烛等宗教活动的场所,应采用具有抗燃香、酥油灯、蜡烛干扰能力的山西火灾探测器;

e)与厨房未设置有效分隔措施的房间,应采用具有抗烹调油烟、水汽干扰能力的山西火灾探测器;

f)灰尘较多的房间,应采用具有抗扬尘、落尘干扰能力的山西火灾探测器;

g)文物建筑内高大的殿堂、开敞或半开敞的空间,宜选择图像型山西火灾探测器;

h)山西火灾探测器的温度、湿度工作范围应与所安装场所的环境温度、湿度等条件相适应。

8.3.2 私人产权的民居类文物建筑,宜设置山西火灾探测器。

8.3.3 无室内空间的开敞、半开敞文物建筑或文物建筑开敞、半开敞的走廊不宜设置点型感烟山西火灾探测器;具有火灾危险性的隐蔽空间,风雨桥、廊桥风雨护板围护的桥下空间,应设置感烟山西火灾探测器。

8.3.4 点型感烟山西火灾探测器的设置应符合下列规定:

a)应根据设置房间、场所顶棚的构造合理确定探测器的数量,顶棚烟气容易积聚的部位均宜设置探测器;

b)探测器的设置部位与灶台、香炉、酥油灯放置处的水平距离不应小于1.5m;

c)文物建筑的藻井内难以设置感烟探测器时,宜将探测器安装在藻井周边的相对高位。

8.3.5 下列文物建筑或场所宜选择用于大范围区域火灾探测的图像型山西火灾探测器:

a)核心防火保护区内,经火灾风险评估存在较大火灾蔓延风险、无法设置点型山西火灾探测器的集中连片建筑;

b)文物建筑与山林、草场的毗邻部位;

c)有大量名贵古树的园林;

d)具有重要文物价值且无法设置点型山西火灾探测器的过街楼、风雨桥、门楼等文物建筑;

e)大范围区域火灾探测的图像型山西火灾探测器宜配置电动遥控云台。

8.3.6 图像型山西火灾探测器的设置,应符合下列规定:

a)文物建筑内高大的殿堂、开敞或半开敞的空间等场所设置的图像型山西火灾探测器,应计及探测器探测视野中柱子、塑像、屏风及幔帐等装修装饰物的遮挡,适当增加探测器的设置数量,实现探测视线的无死角全覆盖;当采用的图像型山西火灾探测器具有烟雾探测功能时,应采用具有抗灯光干扰和红外补光功能的产品;

b)用于集中连片建筑火灾探测时,探测器的设置和探测视场角范围应能覆盖存在火灾蔓延风险的区域;

c)文物建筑的周界毗邻山林、草场时,探测器应选用适宜林火探测的设备,其设置和探测视场角范围应能覆盖存在火灾蔓延风险的区域;

d)探测器应采用具有抗日光干扰功能的产品,并应根据探测器的探测距离指标确定探测器的设置数量。

8.3.7 视频安防监控系统的探测距离和视频图像覆盖范围能满足火灾探测需求时,可用于辅助火灾探测及火灾复核。

8.3.8 山西火灾探测器及火灾自动报警系统设备的安装,宜采用箍、戗、卡等形式,对接触的文物建筑应采取有效的、可逆的保护措施,不应对文物建筑本体造成损坏。不应在清水墙面或梁、柱、枋等大木构件上钉钉、钻眼、打洞,不应安装在斗拱或铺作层内。

8.3.9 安装在文物建筑外的火灾自动报警系统设备应采取防雨措施,接入设备的线路应从设备下部引入、引出。

8.4 系统设备的设置

8.4.1 手动火灾报警按钮的设置应符合下列规定:

a)私人产权的民居类或无人员活动的文物建筑,以及核心防火保护区的非文物建筑,应在建筑主要出入口外部不影响文物建筑风貌的位置设置手动报警按钮;其他文物建筑宜在疏散通道或出口处不影响风貌的位置设置手动火灾报警按钮,建筑内有人员活动的任何位置至最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m;

b)院落式文物建筑应在每个院落至少设置一只手动火灾报警按钮;

c)由砖木或木建造的门楼、山门、过街楼、风雨桥等开敞、半开敞空间的文物建筑应设置手动火灾报警按钮;

d)具有火灾危险性的亭子,应在亭子外适当位置设置手动火灾报警按钮。

8.4.2 除私人产权的民居类文物建筑外,设有手动火灾报警按钮的位置宜同时设置火灾声光警报器。

8.4.3 消防专用电话的设置应符合下列规定:

a)消防专用电话网络应为独立的消防通信系统;

b)微型消防站、消防控制室、消防值班室、消防水泵房、柴油发电机房及有人值守的文物建筑应设置消防专用电话;

c)消防控制室应设置火灾报警外线电话。有多个消防控制室或消防值班室的文物保护单位,可仅在主消防控制室设置外线电话。

8.4.4 应结合平时使用功能合理设置文物建筑的消防应急广播系统,并宜符合下列规定:

a)民居或无人员活动场所,可不设置消防应急广播;

b)已设置火灾声光警报器且室内任一点至直通室外安全出口的疏散距离不大于15m的场所,可不设置消防应急广播;

c)未设置消防应急广播的文物建筑,宜配置消防锣或手持扩音喇叭等人工报警装置。

8.5 电气火灾监控系统

8.5.1 有电气火灾危险的文物建筑,应在配电系统的电气火灾隐患整改后,设置可靠的电气火灾监控系统或具有电气火灾监测功能的配电监控系统。

8.5.2 电气火灾监控系统应独立组成,电气火灾监控探测器的设置不应影响文物建筑供配电系统的正常工作,且不宜自动切断供电电源。

8.5.3 电气火灾监控系统的报警信息和故障信息应传入文物保护单位的消防控制室(值班室)。

8.5.4 电气火灾监控系统的设置还应符合WW/T 0126的规定。

苏公网安备32058102002170号

苏公网安备32058102002170号 客服1

客服1  客服2

客服2